第2章 日常行動的心理學 (The Psychology of Everyday Actions)

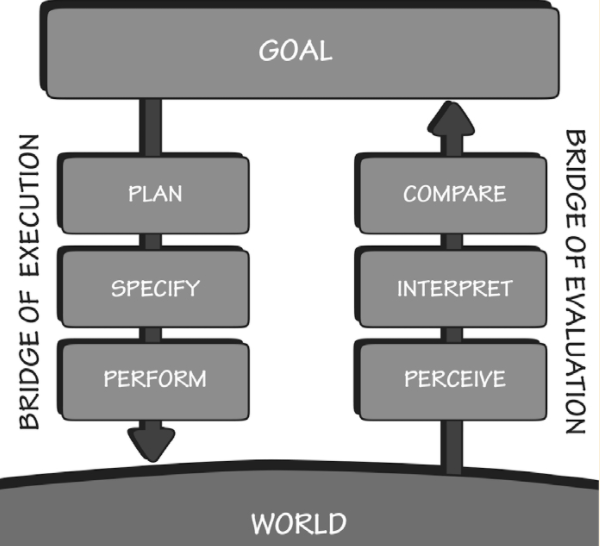

當人在使用某項物品時,會面臨兩個隔閡 (gulfs):執行隔閡 (the gulf of execution) 與評估隔閡 (the gulf of evaluation)。前者是指人試著瞭解如何操作 (how it operate)、我可以做什麼;後者是人試著了解發生什麼事情 (what happened)、這是我要的嗎。設計師要協助大眾跨越此二隔閡,提供 feedback 與 good conceptual model 就是跨越評估隔閡最好的解方。

gulfs |

|

執行隔閡 (the gulf of execution) 與評估隔閡 (the gulf of evaluation) |

|

Dyson V11 提供 feedback 的例子 |

當吸塵器無法如預期運作時,會於螢幕提醒該做濾網清潔 (告訴你發生什麼事,你該怎麼做)。

|

每當你按下電話上的按鍵時,除了會有按鈕聲以外,上方的畫面還會即時顯示目前已經按下的數字。讓使用者同時可以透過耳朵與手接受到按下按鍵的回饋,以及使用眼睛看到每次按完後的回饋。📱 如果今天設計了一台電話,它沒有按鈕聲,也沒有螢幕顯示,你還有辦法成功的撥打電話嗎。所以回饋是必要的,而且必須要正確與適當的呈現出來。(Ref: https://reurl.cc/KxonMe )

執行與評估隔閡,分別著重於執行層面與解讀執行結果;前者重點在於 how it works,後者重點在於 what results it produces,兩者皆會影響我們的情緒狀態。

行為七階段 (The Seven Stages of Action)

階段 | 說明 | 備註 |

① 目標 Goal | 形成目標 | 整體七階段的總目標 |

② 計劃 Plan | 選擇行動 | 執行 (execution) 三階段,確認並執行行動計畫 |

③ 制定 Specify | 決定行動順序 |

④ 執行 Perform | 付諸行動 |

⑤ 感知 Perceive | 知道事物的狀態 | 評估 (evaluation) 三階段,評估執行結果是否符合預期 |

⑥ 解釋 Interpret | 對感知的結果形成了解 |

⑦ 比較 Compare | 評估結果與目標的差異 |

|

💡 以看書覺得燈光不足為例

階段 | 說明 |

① 目標 Goal | 希望燈光亮一點,看書較舒服 |

② 計劃 Plan | 拉開窗簾或打開更多盞燈 |

③ 制定 Specify | 決定開燈行動的執行程序 |

④ 執行 Perform | 完成開燈的動作,可能是「預設用途」,可能透過「指意」、「對應性」來完成一個動作。 |

⑤ 感知 Perceive | 動作的結果,透過正確的「回饋」,讓使用者感知到動作後的結果,例如打開電燈,燈泡亮起來。 |

⑥ 解釋 Interpret | 解釋開燈後結果,產生認知或情緒。 |

⑦ 比較 Compare | 評估開燈後是否如預期,有足夠的燈光看書,產生評價 |

設計師在解讀消費者的目標時要留意其真實目標,Havard Business School 行銷學教授 Theodore Levitt 曾指出

大部分的人類行為都是下意識的流程 (subconscious processes) 的結果,我們甚至沒有察覺。我們所深信人們如何有意識地做出特定行為,都是錯誤的。許多領域的專家都在研究人類如何做出特定行為,但許多地方仍舊是個謎。

有意識的 (conscious) 是指經過反思 (reflective) 後所做的行為,下意識的 (subconscious) 是指不假思考做出的行為。

System 1 (快思) | System 2 (慢想) |

直覺式/反射性思考 下意識的 (subconscious) 不費力 (effortless) 大腦根據過往的經驗,在短時間內對一件事情做出反應 例如:在台灣熟悉的道路開車

| |

直覺式思考 (System 1) 可以在短期內得到反應、搶得先機,為缺點容易忽略隱藏在背後的細節;反之,邏輯式思考 (System 2) 能使每件事情都有合理的因果關係,但需要有足夠的資訊與時間才能做決定,兩者看似對立,但實際上兩者必須搭配使用,才能使我們的決策思考快速又合理。 在遇到熟悉的情境,或是短期預測,System 1 可以扮演稱職的角色。但是 System 1 常有偏誤 (bias),因其僅適用於特定的情境。 System 1 會自動運作且無法隨心所欲地關閉它,所以我們無可避免的會產生直覺錯誤、認知幻覺,System 1 的偏誤是無法避免的。但是,將 System 2 用來取代 System 1 來做日常的決策是不切實際的,因為它運作緩慢且沒效率,我們能做的是:學習識別我們所處的情境的犯錯機率,當風險很高時要盡量避免犯下重大錯誤。

|

下意識與有意識的認知系統

下意識的 (subconscious) | 有意識的 (conscious) |

快速的 | 緩慢的 |

自動導航的 | 受控制的 |

運用多種資源 | 運用有限資源 |

受限於熟悉、熟練的領域 | 因新奇的情境所引起:在學習新事物時、遭遇危險時、事情不如預期時。 |

人類的情緒狀態也會影響行為

正面情緒狀態 | 負面情緒狀態 |

放鬆狀態 (relaxed) | 焦慮狀態 (anxious) |

強調創造力 (creativity) | 強調執行力 (action) |

適合創造力思考、跳躍式思考、容易健忘 (scatterbrain)、無法把一件事情完成 | 強調專注力,將注意力放在眼前最重要的任並完成之。 |

兩者應互補,任一狀態走到極端,都非常危險。 |

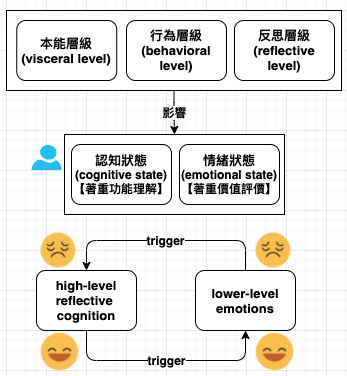

認知系統 (cognitive system) 與情緒系統 (emotional system) 各司其職,前者著重於理解世界,後者根據理解的結果給予好壞、安全與否等評價。

人類大腦的三個處理層級 (three levels of processing)

3 levels of processing | 說明 |

① 本能 (Visceral) 層級 | 下意識的 (subconscious) 反應。 基本情緒的來源,例如怕黑、討厭苦味。

|

② 行為 (Behavioral) 層級 |

③ 反思 (Reflective) 層級 | 有意識的 (conscious) 思考與決策。 是最高層級的情緒。

|

|

本能 (Visceral /ˈvɪs.ər.əl/) 層級

本能系統 (visceral system) / 行為 / 狀態 |

本能系統 (visceral system) 讓我們能快速地、下意識地做出反應,不需要有意識地察覺或控制。 💪 本能行為與肌肉系統 (musculature) 緊密相關,這會造成動物決定要決鬥、逃跑或放鬆。 我們可以透過身體的肌肉系統狀態,來分析當時的本能狀態 (visceral state),緊張代表負面的本能狀態,放鬆則是正面的本能狀態,例如

|

本能又被稱為蜥蜴腦 (lizard brain) |

股市中股民往往與財富擦肩而過,其根本原由之一是人們往往受到蜥蜴腦影響。📈大部分人在做理財判斷時,並不是用大腦中擅於分析且理性的那塊結構,而是用常感情用事、緬懷過往的蜥蜴腦處理;正因為非理性的任意運作,導致股民與炒家和資本市場一起瘋狂。(https://bit.ly/2M8Ngqb) 我們為什麼在交付執行結果時,最後總是會卻步,就是蜥蜴腦作祟。例如,作家將手稿交給出版社前,蜥蜴腦就會說:「出版社會笑你寫出來的手稿!」此時,作家就會退縮。蜥蜴腦會干擾你的執行,放大你的內心恐懼,讓你想要縮手、打安全牌。你要做的,是讓你的蜥蜴腦安靜,放手去做、有毅力地執行。

|

Designer 要注意什麼 |

對設計師來說,本能反應 (visceral response) 就是消費者看到產品的立即看法 (immediate perception),例如,優美的音樂令人感到放鬆、指甲刮黑板的聲音令人感到抓狂。 本能反應與產品是否好用、是否容易理解無關,本能反應是有關產品吸引力 (attractopm) 或厭惡 (repulsion)。有時候,品質較差的產品反而較受歡迎,這讓設計師很洩氣,這是因本能反應決定一切。

|

行為 (Behavioral) 層級

行為 (behavioral) 層級 |

|

Designer 要注意什麼 |

對 designer 來說,在 behavioral level 最重要的是,使用者的每個動作都能符合其預期。符合預期會帶來正面的情感反應;不如預期會帶來負面的情感反應。 在評估階段中,產品所 feedback 的資訊,將會對期望產生確認或疑惑,連帶影響使用結果感到滿足 / 寬心、失望 / 挫折。 Behavioral state 是可以被學習的,designer 應適時給予使用者 feedback,讓使用者了解操作的結果,消除緊張情緒。

|

反思 (Reflective) 層級

在三個處理層級,設計應注意的事項:

處理層級 (低到高) | 設計注意事項 |

① 本能層級 (visceral level) | |

② 行為層級 (behavioral level) | |

③ 反思層級 (reflective level) | |

👍 behavioral level + 👍 reflective level = understanding 👍 visceral level + 👍 behavioral level + 👍 reflective level = enjoyment 糟糕的產品體驗會毀掉未來的體驗,好的體驗可以彌補過去的產品缺陷。三個層級彼此相互運作,決定消費者最終喜歡或討厭此產品或服務。

|

行為七階段與三個處理層級

行為七階段與三個處理層級間的關係 |

level | 處理層級 | 對應行為七階段 | 高 | 反思階段 (reflective) | | 中 | 行為階段 (behavioral) | | 低 | 本能階段 (visceral) | |

|

Mihaly Csikszentmihalyi 曾提出 flow (心流) 的概念,當任務具備比能力高一點的難度、需要持續的專注度,就會讓人忘記時間流逝、忽略環境干擾。此概念就是行為階段所造成的情緒反應,當任務沒有困難到讓人感到焦慮或挫折,就會進入 flow (心流) 狀態。

概念模型是由過往的經驗所塑造,錯誤的模型 (faulty models) 會讓你的日常生活充滿挫折,與你的預期恰恰相反。

概念模型的價值,在於提供一個預測事情進行的理解方式,以及出現問題時,能提供排除障礙的方法。在 On the Job Training 過程中,你可以建立屬於你自己的概念模型,同時學會排除障礙的方式,對於學習上來說是很有幫助的。

當一個人無法順利使用某個物品歸因於自己不會使用 (其實是 poor design 的關係),或運作正常歸功自己的能力、運作失敗歸因於環境、個性或他人,就會塑造出一個有問題的概念模型 (faulty conceptual model)。

依據消防法規定,防火門應朝避難方向開啟,且免用鑰匙即可開啟。防火門的預設功能 (affordance) 是逃生,門上的 black bar 是旨意 (signifier),讓民眾知道按此 black bar 即可推開門,此就是很好的設計。

當我們從網路下載檔案時,若遇到大檔案需要花很多時間時,就會使用 progress bar 給予使用者回饋,告知目前下載進度、速率與預估耗費時間,這就是 proper feedback 的例子。

習得性無助 (Learned helplessness) :

Learned helplessness 說明 |

人類會透過了解事物間的因果關係以及行為對周圍造成的影響,從而學會如何操縱及適應環境,切合生存需要。但假若一旦我們發覺這種因果關係不再存在,行為便會立刻變得沒有意義,因行為反應不能達到預期的效果,引起一種不良的心理狀態,被稱為習得性無助。(Ref: https://reurl.cc/Agpx5d)

|

以學習新科技為例 😞 |

當人們對於新科技有使用困難時,特別是當他發現別人都沒問題,只有自己有問題時,會傾向指責自己,更糟糕的是,還會覺得自己笨。但有些狀況是錯誤的指責 (false blame),是 poor design 導致嘗試失敗。 |

以學習數學為例 😞 |

又如數學課程,當課程持續前進,每一章節的開始都假設你已完全理解且學會之前章節的所有知識,即使每個觀念都很簡單,但因為你在之前已落後,因此產生數學恐懼 (mathmatics phobia)。不是因為教材太難,是因為教學方式的錯誤假設,阻礙你的進步。當開始出現理解失敗,就會開始指責自己不是學數學的料,而開始恐懼與排斥數學。 |

Learned helplessness 惡性循環 (vicious cycle) |

|

正向心理學(Positive Psychology)

Positive Psychology 說明 |

科學家在做實驗時,大部分時間都不符合預期,但科學家未將其視為失敗,而是學到經驗。大部分科學的重大發現,都是從失敗中習得。 IDEO 設計公司有個重要信念 (creed):經常失敗、快速失敗 (fail often, fail fast)。IDEO 認為,每個失敗都帶來學習機會,知道怎麼做才是對的 (what to do right)。 無論是設計師或研究員,失敗是探索與創造力很重要的養分。若設計師或研究員很少失敗,代表沒有很努力的嘗試、害怕失敗,讓整個研發過程充滿呆板與無趣。

|

給設計師的忠告 |

當使用者無法正確使用你的產品時,不要指責他。 將使用者覺得難用之處,視為產品可以改進的 signifiers。 將電子裝置或電腦系統的錯誤訊息,換成使用者需要的協助與指引。 盡可能提供清楚的協助與指引訊息,讓使用者可以自行排錯。在排錯過程中,應讓使用者能從現階段繼續往下使用,而非從頭開始。 假設人們操作的過程未完全正確,若出現未預期操作時,提供指引資訊,讓他們能自行修正問題。 對於你自己及與你互動的人,保持正面思考。

|

只要是人,都無法避免地會犯錯;若針對某個系統操作一直容易出錯,代表是我們天性使然,應將其操作行為列入 system design 考量。怪罪於每個人的人為疏失 (human error) 很容易,但為什麼系統會設計成一個疏失造成無法恢復的災難呢?這應朝 system error 調查,才能找出 root cause。

作者提出以下錯誤處理的信念 (credo)

錯誤處理的信念 | 說明 |

① 剔除人為錯誤 (human error) 這個用詞,應改進人機介面的功能與互動 | |

② 未能適應人類天性的設計是 design error | |

③ 減少不恰當的操作行為,在發生操作錯誤時給予排錯指引 | |

④ 預期人會出錯 | |

行為循環的七階段模型 (the seven-stage model of action cycle) 是一個有用的設計工具,以下提供每個階段用來詢問自己的的檢查清單。

階段 | 問自己的問題 |

① 目標 Goal | 我要完成什麼目標? What do I want to accomplish? |

② 計劃 Plan | 有什麼可供選擇的行動順序? What are the alternative action sequences? |

③ 制定 Specify | 我可以執行什麼動作? What action can I do now? |

④ 執行 Perform | 我該怎麼做? How do I do it? |

⑤ 感知 Perceive | 發生什麼事情? What happened? |

⑥ 解釋 Interpret | 代表什麼意思? What does it mean? |

⑦ 比較 Compare | 這是對的嗎?我有完成預期目標嗎? Is it okay? Have I accomplished my goal? |

|

|

從七階段模型導出七個設計的基本原則 (Ref: http://www.edubook.com.tw/OAtw/File/PDf/27145.pdf)

設計基本原則 | 說明 |

① Discoverability 可發現性 | 決定目前可以採取什麼行動,以及裝置目前的狀態 |

② Feedback 回饋 | 提供持續與完整的資訊,包含行動的結果、產品/服務的現在狀態。執行行動後,了解新的狀態。 |

③ Conceptual Model 概念模型 | 設計專案必須設計出好的概念模型,讓使用者易於瞭解與對裝置有控制感 (feeling of control)。概念模型強化了裝置的可發現性與結果評估能力。 |

④ Affordances 預設功能 | 適當的預設功能讓想要執行的行動化為可能 |

⑤ Signifiers 旨意 | 有效的 signifier 可強化 discoverability,feedback 必須夠聰明且做好與使用者溝通的角色 |

⑥ Mappings 使用者對應 | 此為行為與控制間的關係,可透過空間配置 (spatial layout) 與時間鄰近性 (temporal contiguity) 原則來做使用者對應設計。【空間配置原則的例子】多排電燈開關,上方就是打開前排電燈,下方則是打開後排電燈;【時間鄰近性原則的例子】當說明相同訊息的文字與圖例同時呈現時,比先後依續呈現的文字及圖例,更有助於學習者學習。 |

⑦ Constraints 使用限制 | 提供實際的、邏輯的、語意的、文化的限制,導引使用的行為與降低解讀負擔。 |

你可以在生活中做練習,若遇到不得其門而入的電器,先停止責怪自己笨,很多時候是設計問題,你可以先找出,問題是出現在行為七階段的哪幾個階段,違反哪些設計原則。通常產品設計牽涉多個部門,poor design 都源自於個部門間 poor communication。

No comments:

Post a Comment